| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |

| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |

6-7歳の癇癪をどう乗り越える?小学生の感情コントロールを育てる方法

記事の目次

サマリー

小学生になると多くのお子さんは感情のコントロールが上手になり、激しい癇癪を起こすお子さんは減っていきます。ですが、様々な要因によって癇癪を起こす時期が長くなる場合があります。今回は小学生になっても続く癇癪の要因と対処法をご紹介したいと思います。

記事の執筆者

小学生の子どもが癇癪を起こす?その要因とは?

まずは、「癇癪」って?

脳の「扁桃体」という部分に情動反応の信号を出す役割があります。「癇癪」とはこの扁桃体の活動が過度に活発になって情動のコントロールができなくなっている状態です。そのため、脳の働きを理解し、落ち着く手助けをしてあげなければうまく癇癪を収めることはできません。

小学生になっても癇癪を起こす要因

発達面の要因

扁桃体から出された信号を受け取り、感情のコントロールの指令を出すのは脳の「前頭葉」という部分です。ADHDなどの発達障害を持つお子さんは前頭葉の働きが弱いと言われており、感情をコントロールすることや衝動をコントロールすることの苦手さ、実行機能の弱さが見られます。実行機能とは様々な刺激に影響を受けずに目的を意識することを続け、そのために行動する力のことです。発達障害と診断はされていなくても、前頭葉の働きが弱いタイプの脳を持つお子さんはたくさんいます。

そもそも脳のタイプで前頭葉の働きが弱い場合は嫌な刺激に影響を受けやすく、気持ちが爆発しやすくなります。気持ちをコントロールするための対処も自分では上手にできにくいため「癇癪」として反応が出てしまうというわけです。

心理的・情緒的な要因

元々情動コントロールが苦手なタイプのお子さんではなくても、強いストレスを受けている場合はお子さんの脳では十分な処理ができず、癇癪として表出されてしまうことがあります。お子さんが失敗から学べるようになるのは12~3歳以降、結果から逆算して考えられるようになるのもそのころ、情動コントロールを担う前頭葉が十分に成長するのは20歳ごろと言われています。その年齢よりも前のお子さんはうまくいくかわからない不安や、失敗が続いた時のストレス、失敗体験に伴う自己肯定感の低下や、不安な状況での過度の期待などをうまく処理することができません。

家庭環境や人間関係の影響

家族に癇癪に近い行動で問題を解決しようとするメンバーがいる場合、お子さんは基本的に身近な人の情動コントロールのやり方を真似して成長していくので同じように“嫌なことがある→嫌な気持ちを表出するやり方で対処する”というパターンを覚えてしまいます。

また、派手な感情の表出をしないと注目してもらえないような環境で育っている場合、少しずつ少しずつ表出がエスカレートしていきます。お子さんに関心が薄い家庭や、対応にムラがある(構ったり構わなかったりする、どう接していいかわからずその場その場で対応が変わる)家庭だった場合は、より派手な表出をして対応してもらおうとする傾向が見られることがあります。

生理的・器質的な要因(疲労・空腹・感覚過敏)

お子さんが乳児、幼児も頃は、癇癪や不機嫌の要因を「ずっとお外にいたから疲れたね」「眠いのね」「おなかすいたのかな」「暑かったね」「びっくりしたね」と生理的な不快感や感覚の感じ方だと考えることがあったと思います。幼児期が終わりお子さんが小学生になったとしても、生理的な不快感や感覚的な不快感は癇癪を起こす引き金となります。

癇癪を起こすタイミングに法則がないか(寝起きに多い、週末に多い、空腹時に多いなど)、お子さんに特別不快に感じやすい感覚はないか(暑さに弱い、うるさい音に弱い、窮屈感に弱いなど)を見てあげると意外な要因がわかるかもしれません。

社会的な要因

小学生になると集団行動をするためのルールやモラルの感覚が育ってきます。ですが、そのルールやモラルを守ることが良いとわかっていて守りたい気持ちは強まっていても、それを守ることが簡単にできるほどの脳の機能は育っていません。学校や習い事での社会生活は親が思っているよりもストレスを感じるものとなっています。さらに勉強という新たな試練も加わっているため、お子さんたちは外の世界で社会生活を送るだけでへとへとに疲れ、安全な家に帰った時には安心してネガティブな反応を表出させているのかもしれません。

家庭が安心できる場であるからこそ、ちょっとしたきっかけでたまっていたネガティブな気持ちを表出させることができているという場合は、引き続き家庭の「安全な場所」という機能を大切にしてもらうと良いでしょう。

声かけ 小学生の子への癇癪対応

事前

親が癇癪のメカニズムを理解し、お子さんにも説明してあげる

“癇癪=悪い・困る”という枠組みを“頭の中の大混乱”という枠組みに捉え直してもらうとよいかもしれません。お子さんにも癇癪を起こしてしまう仕組みを伝え、うまくコントロールできるようになっていこうね、と応援する姿勢でいてあげることが大切です。

休息、睡眠

しっかり休んでいないと脳が混乱を起こしやすいことをお子さんにも伝え、睡眠時間を十分とることや栄養を十分取ること、イライラにつながりやすいと言われている食品(精製糖や過度な小麦)は取りすぎないようにすること、予定を詰めすぎずゆとりを持たせることを意識した生活をしてみてください。たとえ10分でもお子さんとしっかり遊び、脳を満足させてあげることも情緒が安定する効果があります。

事前の約束

脳が大混乱したらこうしよう、と対処方法を教えてあげます。落ち着く方法(後ほど紹介します)をいくつか決めておき、癇癪が起きてしまった時にはどうすればよいのか、親はどのように対応するつもりなのか(約束を思い出す手伝いをして落ち着くまで待っているね、等)を伝えておくと良いでしょう。

最中

約束を思い出させる手助けをする

事前に約束していた対処方法を思い出せるように声をかけます(お水飲むんだったね、クッションの所に行こう、深呼吸だよ、というように…)。

過度に対応しない

様々な言葉でなだめたり、あまりにも続くので叱責したり、親がいらいらした態度にどんどん変化していくなどの刺激は更に脳の混乱を招きます。癇癪が起こってしまった時には落ち着いた声のトーンと態度、笑顔でも怒り顔でもない穏やかな表情で冷静に待っていることが大切です。

事後

気持ちに寄り添う

癇癪中は何を言ってもほとんど伝わっていないことがほとんどですが、落ち着いてきたころであれば気持ちの整理に応じることができるお子さんがほとんどです。

「疲れて嫌になったんだよね」

「難しいからつらかったね」

「こうしたいなって思ってたんだよね」

など、気持ちを代弁してあげながらお子さんの思いを聞いてあげましょう。多くのお子さんは気持ちをわかってもらえたと感じられるだけでも満足感を持つことができます。

背景や理由について聞く

自分で説明できるお子さんには「何かあったの?」と尋ね、“ちゃんと聞くよ”という態度を示してあげると良いでしょう。自分の言葉で伝えることで気持ちや理由も整理されますし、“しっかりと聞いて受け止めてもらえた!”という満ち足りた気持ちになって、次の困難に立ち向かうエネルギーを充填することができます。

次はどうするか確認する

癇癪を起こしてしまう前にできることは無いか(相談する、休憩するなど)、癇癪になってしまったらどうしようか、ということを最後に確認しておくと、次に約束を思い出す手助けになります。

小学生の癇癪への対応や感情表現の手助けをする方法

感情のラベリング

感情が細かく分かれていないお子さんには、まずどんな感情があるのかを教えてあげましょう。「不快!嫌!」の中にも、悲しい、悔しい、うらやましい、追い詰められている、不安、恐れ、落ち着かない、つまらない…などたくさんあります。お子さんが感じやすい感情にしっかりと名前を与え、「また悔しいがでたね~」など整理していけると良いでしょう。

絵を描く、日記をつける

文章を書けるお子さんは文章を、文章を書くことに負担があるお子さんは絵を描いたりして気持ちを表出することも気持ちの安定に役立ちます。文章の場合は親が反省文のようなものを求めたり、文章自体の体裁を指摘することは避けましょう。絵の場合も同様でどのような色遣いやタッチであっても表現を尊重してあげてくださいね。あくまで「表出」するためのツールなので、望ましさなどは横に置いておきましょう。

落ち着く方法を見つけておく(深呼吸、抱きしめる、何か飲んだり食べたりするなど)

お子さんに合った落ち着く方法を一緒に考えておくと癇癪にうまく対応しやすくなります。深呼吸をする、ママやパパが抱きしめてあげる、自分で自分をハグして左右に胸をトントンするお子さんもいます。冷たい水を飲む、温かいお茶を飲む、お気に入りの○○を食べるなど、気持ちを落ち着かせる方法を複数持っていると安心です。

ロールプレイをする

このような(ストレスがかかる状況)場合、どうなるか、どのようにすればいいのかの見通しを伝え、何度か実際に練習しておくとうまくいくかもしれません。頭では知識として知っていても、実際に行動として表出させたことがなければ咄嗟にその行動を取ることはできません。脳がスムーズに指令を出せるように実際に状況をイメージして練習しておくと良いでしょう。

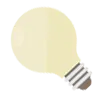

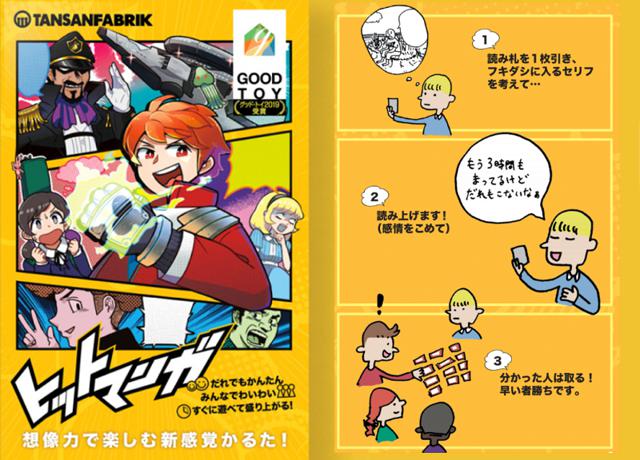

感情表現のツールを使う

うまく気持ちを言語化できないお子さんには、気持ちを表したカードを作って「今これ」と知らせることを練習するのも効果的です。感情の強さ表(バロメーター)などを用いて、自分の気持ちが今どのレベルなのか気付く手助けをすることで、自分で自分のことをわかっていくことを助けます。

最後に

癇癪にも様々な要因やお子さんひとりひとりに合わせた対応があります。メカニズムを知り、お子さんの良き理解者になって感情のコントロールを手助けしていってあげてくださいね。

記事の執筆者

実務経験10年以上

【専門領域】

応用行動分析(ABA)

相談は解決思考アプローチのスタイルで臨んでおります、お気軽にご相談くださいね^^

【資格】

・臨床心理士

・公認心理士

【現在の業務内容】

発達障害児、者の療育やソーシャルスキルトレーニング

保護者の相談

発達検査や検査結果の説明

学校訪問(観察、先生との相談)

現在は近畿のクリニックでの非常勤業務(相談、療育、検査等)をはじめ、市町村での健診や発達相談業務、ペアレントトレーニングや療育教室、アドバイザー、講演会や研修講師、保育園カウンセラーのお仕事等をさせていただいています!

・発達障害全般

・不登校

・対人関係

・愛着に関係する事柄

などの相談や対応を中心に活動中です。

閲覧数・いいね数

閲覧数

2078

いいね

2

お役立ちコンテンツ

「 癇癪」に関連する記事

気になるテーマをすぐチェック!

Podcast「コドモトハナス」🎧✨

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

小学生が夢中になる!おすすめ絵本

児発・放デイ!事業所の紹介トップ

「 癇癪」に関連する記事

「 癇癪」に関連する記事 気になるテーマをチェック!

気になるテーマをチェック!