子どもへの声かけレシピ集

playList | プレイリスト

| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |

| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |

粘土遊びのねらい:空間把握能力を意識した遊び方・声かけを紹介します

最終更新:2024.10.06

記事の目次

記事の執筆者

もっと見る

まずはここから

お子さんの粘土遊びの様子を観察してみてください。

粘土遊びになれてない子の中には、「ウサギを作ってみて」と伝えると、板状のイラストのようなウサギを作る子がいます。

もちろん、それも素敵な表現方法ですので、否定する必要は一切ありません。

しかし、学校や園で立体的な作品を作る時に、平らにしか作品を作れないと困ってしまう場面もありますね。

立体を認識するための、いつもとは違う粘土遊びの声掛けをご紹介します。

■粘土あそびは空間把握能力の発達に繋がります

個人差はありますが、空間をとらえる能力は、小さいうちから育っていきます。

空間をとらえる力は、後々、数学の図形を解く力や、乗り物の運転、空間のなかの場所の把握など、様々な生活につながっていきますので、おろそかにはできません。

粘土を使って立体を体験することで、多面的にものを見る目を養います。

●遊び方

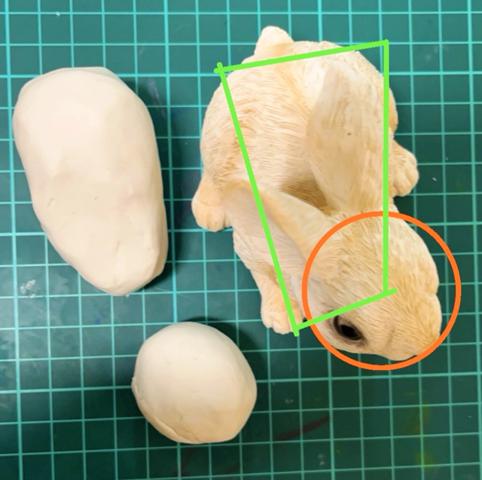

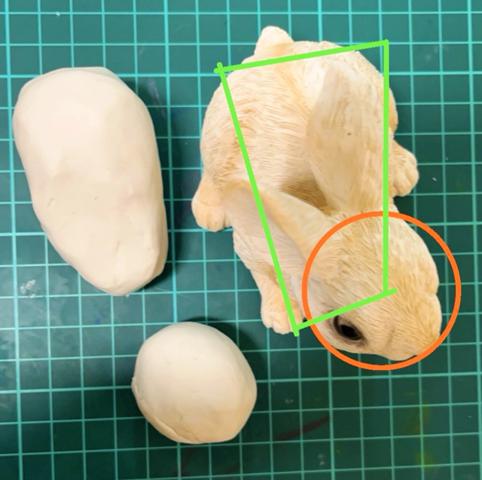

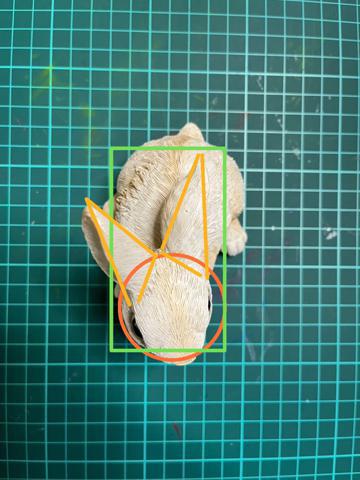

①モデルとなるぬいぐるなどを動かして、上から見てみます。全体のイメージをいったん忘れて、丸、三角、四角のどれに当てはまるか考えてみましょう。形がわかりやすくなります。

(お子さんにとって形が複雑すぎるときは、モデルをサイコロや円柱、円錐など簡単な形からはじめてもいいです)

横まから、下から、も観察して、おおまかなかたちをとらえます。

②パーツごとに丸や三角や四角で形を作って、組み立てていきます。

③最後に、目やしっぽ、足先など、細かいところを仕上げていきます。

材料:

立体のモデル

油粘土

粘土板

あそびかた・作り方

あそびの可能性が広がる!!

おすすめの声かけ

ウサギの耳ってどこについてたか、思い出してみて

最初に、イメージの中のウサギと、実際に立体で作るウサギとのイメージの差を意識する声掛けをしていきます。

保「ウサギを作っていくけど、ウサギの耳ってどこについてたか、思い出してみて」

「どこについてる?」

「どっち向いてる?」

「どのくらいの薄さ?」

それぞれのイメージが出されたところで、ぬいぐるみなどを取り出して、答え合わせをします。

自分の考えと違っていたことに気が付いて、「気づき」をシェアしてくれます。

子「あれ、ここ出っ張ってるんだね」

「ひげって、思ってるのと違うところから出てた」

「足、まっすぐじゃないんだね」

気が付くということはとても大切なプロセスです。気づきに対してたくさんほめてあげましょう。

たとえ、イメージと実際の違いに気が付いたとしても、思っていたものを形にするのは、とても難しいことにです。

出来上がったものがイメージから遠くて、がっかりすることもあるでしょう。

どうすればモデルに近づくのかをかんがえてみる時間をもつのもいいですね。

「手のところを見てみて。人の手と同じように指まであるのが見える?」

「目は全部真っ黒なのかな? どう?」

出来上がったものが、モデルとは違っていても、どんなところがモデルに近づいたかを伝えて成果をかくにんしましょう。

立派なものを作ることが目的ではありません。

一つのモデルを細部まで見ることで、物体のとらえ方を少しずつ身についていく練習です。

今回の遊びは、より具体的に立体をイメージするための制作なので、難しく感じるお子さんもいることでしょう。

終わった後は、普段の自由な粘土遊びをする時間などを入れて、粘土遊び自体が嫌いにならないように配慮をしていただくと良いと思います。

保「ウサギを作っていくけど、ウサギの耳ってどこについてたか、思い出してみて」

「どこについてる?」

「どっち向いてる?」

「どのくらいの薄さ?」

それぞれのイメージが出されたところで、ぬいぐるみなどを取り出して、答え合わせをします。

自分の考えと違っていたことに気が付いて、「気づき」をシェアしてくれます。

子「あれ、ここ出っ張ってるんだね」

「ひげって、思ってるのと違うところから出てた」

「足、まっすぐじゃないんだね」

気が付くということはとても大切なプロセスです。気づきに対してたくさんほめてあげましょう。

たとえ、イメージと実際の違いに気が付いたとしても、思っていたものを形にするのは、とても難しいことにです。

出来上がったものがイメージから遠くて、がっかりすることもあるでしょう。

どうすればモデルに近づくのかをかんがえてみる時間をもつのもいいですね。

「手のところを見てみて。人の手と同じように指まであるのが見える?」

「目は全部真っ黒なのかな? どう?」

出来上がったものが、モデルとは違っていても、どんなところがモデルに近づいたかを伝えて成果をかくにんしましょう。

立派なものを作ることが目的ではありません。

一つのモデルを細部まで見ることで、物体のとらえ方を少しずつ身についていく練習です。

今回の遊びは、より具体的に立体をイメージするための制作なので、難しく感じるお子さんもいることでしょう。

終わった後は、普段の自由な粘土遊びをする時間などを入れて、粘土遊び自体が嫌いにならないように配慮をしていただくと良いと思います。

閲覧数・いいね数

閲覧数

785

いいね

2

お役立ちコンテンツ

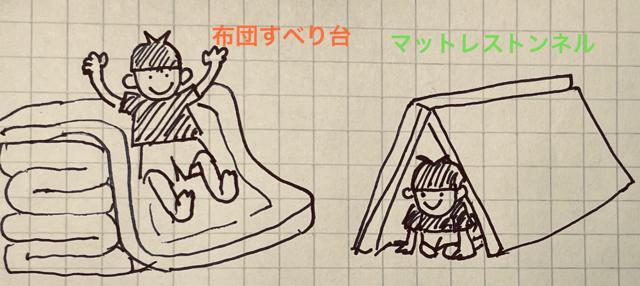

「 運動が苦手」に関連する記事

2025/10/01

対象 5歳~

2023/03/15

対象 3歳~

2023/08/04

対象 2歳~

2023/05/20

対象 3歳~

2024/09/25

対象 5歳~

2023/06/11

対象 6歳~

\「運動が苦手」に関する記事をもっと見る!/

気になるテーマをすぐチェック!

Podcast「コドモトハナス」🎧✨

#2-43 ご飯を食べるのが遅い時は「おかわり作戦」と「閉店システム」 2026/1/23 最新話

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-38 「気持ちの切り替え」とは?”うちの子”だけ公園から帰れない理由と対処法 2025/12/19

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

子育ての数々の悩ましいシーンでどのようにコミュニケーションすればいいのか、2人の子を育てるはじめるパパと臨床心理士・公認心理師のこっこ先生が話をしていく番組です。

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

3~5歳が夢中になる!おすすめ絵本

児発・放デイ!事業所の紹介トップ

あそび方、作り方

あそび方、作り方

「 運動が苦手」に関連する記事

「 運動が苦手」に関連する記事 気になるテーマをチェック!

気になるテーマをチェック!