【周りに合わせられない】子どもの心に響きやすい声かけとは?

最終更新:2023.11.28

記事の目次

記事の執筆者

もっと見る

まずはここから

「夜なのに大きな声を出す」

「人が話しているのに割り込む」

「前から人が来ているのに広がって歩く」

など、周りが見えていない子どもの行動、気になっている方が多いと思います。

注意してもやめようとしなかったり、その場ではやめたとしても何度も同じ行動を繰り返したりするのでイラっとしてしまいますよね。

社会的な場面で子どもが不適切な行動をしたり人に迷惑をかけたりしている姿を見ると、周りの目が気になって焦ってしまい、「〇〇しないで!!」「〇〇して!!」

と強い口調で指示をしてしまうことがないでしょうか?

小さい子どもは経験が少ないため、周りがどういう状況なのか、自分はどうふるまったらよいのか、よくわかりません。

特に、周りの状況がつかみづらい子の場合、何度も何度も注意を受けることになります。

そのようなときに、どのようなことを子どもに伝えるとよいか、また、どのような声のトーン、口調、気持ちで伝えると子どもの心に響きやすいのか、我が家で心がけている声かけをお伝えします。

こんな「声かけ」がおすすめ!

夜ってみんなどうしているかな?

その場では「夜だから小さい声でお話ししようね」「今、お客さんとお話ししているよ。終わってから聞くね」「前から来る人のために道を開けておこうね」

など、理由を簡単に添えて穏やかな口調で教えます。やめない時は、口で強く言うより、身体を包み込んで行動を止めるようにします。

強い口調で伝えると「怖い」「なんか怒ってる」などは伝わりますが、子どもは怒ったから行動をやめただけ、という状態になって一時的な効果しかありません。

それから落ち着いた状況で

「どうして夜は静かにしないといけないと思う?」

と話し合う機会を作ります。

「夜ってみんなどうしているかな?」

「小さい赤ちゃんはどうかな?」「眠ろうとしているのに大きな音が聞こえたら泣いちゃうかもしれないね」

「病気の人は?」「大きい音を聞くだけで頭が痛くなっちゃうかもしれないね」

といろいろな状況の人がいることを理解できるように問いかけていきます。

「夜」=「静かに」がすぐには結びつきづらい子どもに、どうして静かにするかを一緒に考えていきます。人から「〇〇しなさい」と言われたことはすぐに忘れてしまっても、自分で考えたことは身に付きやすいものです。

なぜマナーを守らないといけないのかが理解できていれば、自分から「こうしよう!」と考えられる場面が少しずつ増えていきます。

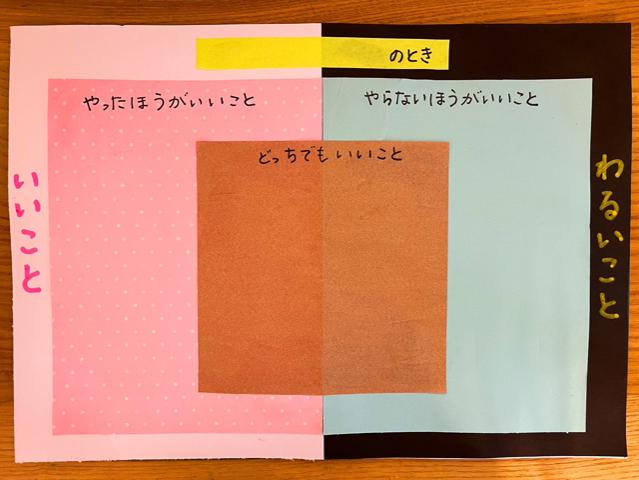

「今って暗いよね」<状況の認知>

「みんな寝ようとしているよね」<周囲の人の行動や心理の理解>

「静かにしてほしいと思っているかもね」

「どんな声で話したらいいかな?」<自分のとる行動を考える>

このように、自分の周囲の状況を理解し、どういう行動をとったらいいかを自分で考えられるように声かけをしていきましょう。

など、理由を簡単に添えて穏やかな口調で教えます。やめない時は、口で強く言うより、身体を包み込んで行動を止めるようにします。

強い口調で伝えると「怖い」「なんか怒ってる」などは伝わりますが、子どもは怒ったから行動をやめただけ、という状態になって一時的な効果しかありません。

それから落ち着いた状況で

「どうして夜は静かにしないといけないと思う?」

と話し合う機会を作ります。

「夜ってみんなどうしているかな?」

「小さい赤ちゃんはどうかな?」「眠ろうとしているのに大きな音が聞こえたら泣いちゃうかもしれないね」

「病気の人は?」「大きい音を聞くだけで頭が痛くなっちゃうかもしれないね」

といろいろな状況の人がいることを理解できるように問いかけていきます。

「夜」=「静かに」がすぐには結びつきづらい子どもに、どうして静かにするかを一緒に考えていきます。人から「〇〇しなさい」と言われたことはすぐに忘れてしまっても、自分で考えたことは身に付きやすいものです。

なぜマナーを守らないといけないのかが理解できていれば、自分から「こうしよう!」と考えられる場面が少しずつ増えていきます。

「今って暗いよね」<状況の認知>

「みんな寝ようとしているよね」<周囲の人の行動や心理の理解>

「静かにしてほしいと思っているかもね」

「どんな声で話したらいいかな?」<自分のとる行動を考える>

このように、自分の周囲の状況を理解し、どういう行動をとったらいいかを自分で考えられるように声かけをしていきましょう。

記事の執筆者

【経歴】

・大学、大学院にて臨床心理学を専攻

・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、

・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務

・家庭教師経験8年

【資格】

・臨床心理士

・公認心理師

・教員免許(中・高)

5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。

・大学、大学院にて臨床心理学を専攻

・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、

・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務

・家庭教師経験8年

【資格】

・臨床心理士

・公認心理師

・教員免許(中・高)

5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。

閲覧数・いいね数

閲覧数

965

いいね

5

お役立ちコンテンツ

「 場面の把握」に関連する記事

2023/04/18

対象 3歳~

2023/03/02

対象 3歳~

2023/07/19

対象 1歳~

2024/04/15

対象 6歳~

2023/07/04

対象 4歳~

2024/02/03

対象 5歳~

\「場面の把握」に関する記事をもっと見る!/

児発・放デイ!施設紹介

「 場面の把握」に関連する記事

「 場面の把握」に関連する記事

気になるテーマをチェック!

気になるテーマをチェック!