子どもへの声かけレシピ集

playList | プレイリスト

| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |

| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |

子どもの「しつけ」に悩む親必見!言うことを聞かない子への伝え方と接し方のポイント

最終更新:2025.04.05

記事の目次

記事の執筆者

もっと見る

まずはここから

子育てをしていると、全然言うことを聞いてくれない、思い通りにならない子どもに対して、何をどう伝えたらいいの?どんな風にしつけたらいいの?と悩むことがありますよね。

一方的に怒りをぶつけることはよくないと分かってはいるけれど、子どもの好きなようにさせておけば勝手に成長するわけでもなく、子どもに何をどこまでどのように伝えたらいいのか日々悩んでいるパパママも多いのではないでしょうか。

自分は厳しすぎるのかな?甘すぎるのかな?と子どもの「しつけ」について悩む親御さんに向けて、どんな基準で、どんなポイントに気を付けるとよいのか解説をします。

こんな「声かけ」がおすすめ!

泣いてもお菓子は買ってもらえません

しつけ=叱ることや厳しくすること、ではありません。また、子どもが勝手に学ぶだろうと野放しにすることでもありません。

子どもが生きていくために必要な良い習慣や態度を身に着けられるよう、大人が導くことが大切です。

しつけの前提として必要なのは、子どもの生理的な欲求が満たされ、安心感安全感を感じていることです。恐怖で支配してしまうと、親の前では「いい子」になりますが、内面に規範意識が育っているわけではないので、親の目がないところでは自分の行動を律することができません。

1 子どもが生きていくうえで必要なこととそうでないことを整理する

一度にたくさんのことを伝えたり、完璧を求めても上手くいきません。まずは、生きるのに本当に必要なことに絞って伝えましょう。

生活習慣に関すること、健康や安全に関すること、返事や挨拶、ルール・マナーなど対人関係に関すること、感情コントロールなど自己管理に関すること、など子どもが学ぶべきことは多くあります。

ここは子どもの人生において大切だと思うことを夫婦で話し合い、優先順位をつけます。

親の夢や願望(習い事、勉強、将来、見栄、生育歴など)との線引きも必要です。

2 子どもの発達、理解度に合わせる

子どもは年齢や発達によってできることが変わります。子どもの年齢や発達に合わせてできることを少しずつ伝えます。また、子どもは大人と違うことを理解しましょう。できるようになるまでに時間がかかりますし、何度も繰り返し練習して覚えていきます。

3 納得できる、やりたくなる伝え方を工夫する、手本を見せる

できる限りそうする理由を説明し、納得したうえで行動できるようにしてあげます。また、子ども自らがやりたくなるような工夫ができると親子ともにストレスが減ります。また、親自身が手本を見せることが何よりも効果的です。

「これをするとこうなって危ないからしません」

「挨拶をすると仲良くなれるよ」

「〇〇ちゃんの歯が元気になるように虫歯菌をやっつけよう」

「こういう時はこうするといいよ」

4 いきなり叱らず、まず“教える”

子どもは知らないことがたくさなります。人生の経験が少ないため、周りの人の状況を想像したり先を予測することは難しいです。

ふるまい方をあらかじめ知らせ、練習することも有効です。私自身、子どもにちゃんと教えていないのに、できていないことを叱ってしまい反省することがあります。子どもが知らないことに関しては、怒る、叱るよりも、“教える”ことが大切です。また、その前に”できていることを認め励ます”ことで前向きに取り組めます。

「〇〇ちゃんが元気いっぱいでうれしいな。でも、図書館は、静かに本を読む場所なんだ。ここでは、ありさんの声で話すんだよ」

5 一貫性をもつ、譲らない

いつもはOKなのに今日はダメ、最初ダメだといったのに子どもがぐずると許す、ママはダメというけどパパはOK、など一貫していないと子どもは混乱してしまいます。

「これだけは身に着けさせる」と決めたことに関しては譲らずに対応することが必要です。ただし怒鳴ったり叩いたりしてやらせる、とは違います。大人が毅然とした態度で折れないことで、子どもは自分の行動の限界を知ることができます。

「どれだけわめいてもこれは通らない」「思い通りにいかないことがある」と子どもが経験し、いい意味であきらめることは社会性を身に着けるうえで大切なことです。気持ちは受容しても、行動は制限する必要があります。①で本当に大切なことだけにポイントをしっかり絞っておくと、ブレずに対応できます。

「泣いてもお菓子は買ってもらえません」

「怒って言ったらやりません。お願いするときはやさしく言ってください」

6 叱る場合も、理由を伝える

人や物を傷つけること、命にかかわることなど、本人や周囲の人にとって危険な行動をした場合、はっきりと叱ることも大切です。その時にも、その行動をするとどうなるのか、なぜしてはいけないのかをきちんと伝えます。

「3回言っても聞かない時は叱ります」など、我が家ルールを作ってもよいでしょう。

子どもが生きていくために必要な良い習慣や態度を身に着けられるよう、大人が導くことが大切です。

しつけの前提として必要なのは、子どもの生理的な欲求が満たされ、安心感安全感を感じていることです。恐怖で支配してしまうと、親の前では「いい子」になりますが、内面に規範意識が育っているわけではないので、親の目がないところでは自分の行動を律することができません。

1 子どもが生きていくうえで必要なこととそうでないことを整理する

一度にたくさんのことを伝えたり、完璧を求めても上手くいきません。まずは、生きるのに本当に必要なことに絞って伝えましょう。

生活習慣に関すること、健康や安全に関すること、返事や挨拶、ルール・マナーなど対人関係に関すること、感情コントロールなど自己管理に関すること、など子どもが学ぶべきことは多くあります。

ここは子どもの人生において大切だと思うことを夫婦で話し合い、優先順位をつけます。

親の夢や願望(習い事、勉強、将来、見栄、生育歴など)との線引きも必要です。

2 子どもの発達、理解度に合わせる

子どもは年齢や発達によってできることが変わります。子どもの年齢や発達に合わせてできることを少しずつ伝えます。また、子どもは大人と違うことを理解しましょう。できるようになるまでに時間がかかりますし、何度も繰り返し練習して覚えていきます。

3 納得できる、やりたくなる伝え方を工夫する、手本を見せる

できる限りそうする理由を説明し、納得したうえで行動できるようにしてあげます。また、子ども自らがやりたくなるような工夫ができると親子ともにストレスが減ります。また、親自身が手本を見せることが何よりも効果的です。

「これをするとこうなって危ないからしません」

「挨拶をすると仲良くなれるよ」

「〇〇ちゃんの歯が元気になるように虫歯菌をやっつけよう」

「こういう時はこうするといいよ」

4 いきなり叱らず、まず“教える”

子どもは知らないことがたくさなります。人生の経験が少ないため、周りの人の状況を想像したり先を予測することは難しいです。

ふるまい方をあらかじめ知らせ、練習することも有効です。私自身、子どもにちゃんと教えていないのに、できていないことを叱ってしまい反省することがあります。子どもが知らないことに関しては、怒る、叱るよりも、“教える”ことが大切です。また、その前に”できていることを認め励ます”ことで前向きに取り組めます。

「〇〇ちゃんが元気いっぱいでうれしいな。でも、図書館は、静かに本を読む場所なんだ。ここでは、ありさんの声で話すんだよ」

5 一貫性をもつ、譲らない

いつもはOKなのに今日はダメ、最初ダメだといったのに子どもがぐずると許す、ママはダメというけどパパはOK、など一貫していないと子どもは混乱してしまいます。

「これだけは身に着けさせる」と決めたことに関しては譲らずに対応することが必要です。ただし怒鳴ったり叩いたりしてやらせる、とは違います。大人が毅然とした態度で折れないことで、子どもは自分の行動の限界を知ることができます。

「どれだけわめいてもこれは通らない」「思い通りにいかないことがある」と子どもが経験し、いい意味であきらめることは社会性を身に着けるうえで大切なことです。気持ちは受容しても、行動は制限する必要があります。①で本当に大切なことだけにポイントをしっかり絞っておくと、ブレずに対応できます。

「泣いてもお菓子は買ってもらえません」

「怒って言ったらやりません。お願いするときはやさしく言ってください」

6 叱る場合も、理由を伝える

人や物を傷つけること、命にかかわることなど、本人や周囲の人にとって危険な行動をした場合、はっきりと叱ることも大切です。その時にも、その行動をするとどうなるのか、なぜしてはいけないのかをきちんと伝えます。

「3回言っても聞かない時は叱ります」など、我が家ルールを作ってもよいでしょう。

記事の執筆者

【経歴】

・大学、大学院にて臨床心理学を専攻

・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、

・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務

・家庭教師経験8年

【資格】

・臨床心理士

・公認心理師

・教員免許(中・高)

5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。

・大学、大学院にて臨床心理学を専攻

・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、

・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務

・家庭教師経験8年

【資格】

・臨床心理士

・公認心理師

・教員免許(中・高)

5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。

閲覧数・いいね数

閲覧数

346

いいね

2

お役立ちコンテンツ

「 ルール・マナー」に関連する記事

2023/04/21

対象 6歳~

2024/02/02

対象 4歳~

2023/10/20

対象 3歳~

2023/05/15

対象 4歳~

2023/03/23

対象 5歳~

2025/04/05

対象 4歳~

\「ルール・マナー」に関する記事をもっと見る!/

気になるテーマをすぐチェック!

Podcast「コドモトハナス」🎧✨

#2-43 ご飯を食べるのが遅い時は「おかわり作戦」と「閉店システム」 2026/1/23 最新話

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-38 「気持ちの切り替え」とは?”うちの子”だけ公園から帰れない理由と対処法 2025/12/19

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

子育ての数々の悩ましいシーンでどのようにコミュニケーションすればいいのか、2人の子を育てるはじめるパパと臨床心理士・公認心理師のこっこ先生が話をしていく番組です。

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

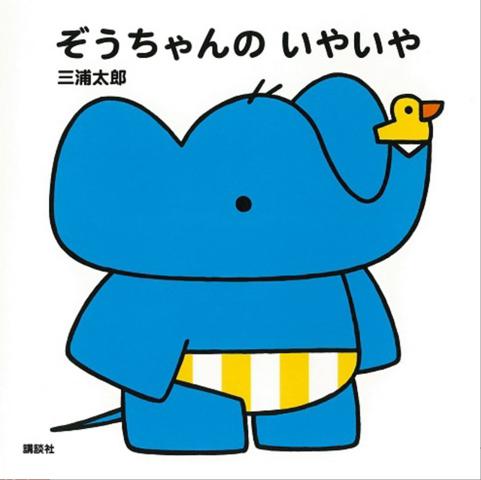

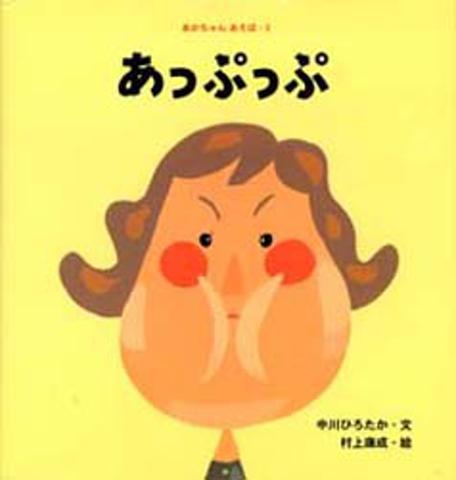

0~2歳が夢中になる!おすすめ絵本

児発・放デイ!事業所の紹介トップ

「 ルール・マナー」に関連する記事

「 ルール・マナー」に関連する記事 気になるテーマをチェック!

気になるテーマをチェック!