| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |

| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |

【母性と父性】子どもにとっての母親と父親の役割はどう違う?

記事の目次

記事の執筆者

まずはここから

子どもに注意するとき、父親も母親も同じように子どもに対して怒ってしまうと、子どもは逃げ場がなく追い詰められてしまいます。

かといって必要なことを伝えられず、なあなあになってしまうと、子どもは学ぶべきことを学ぶことができず、社会性や自立に問題が出てきてしまいます。

子どもには、父性的なかかわりと母性的なかかわり両方が必要です。それらがバランスよく提供されることで、子どもは安心感を持ちながら社会性を伸ばしていくことができます。

母性的なかかわり

・感情的なサポート

・子どもをケアし安心感を与える役割

父性的なかかわり

・社会のルールを示す

・社会的な存在としてのモデルとなる

家庭の中で叱り役(父性)と受容役(母性)の役割分担をするとよいでしょう。

子どもは、誰か一人に対してまず愛着を確立していきます。一般的には母親であることが多いですが、父親やそれ以外の人がその役を担うこともあります。

そしてその愛着対象との関係を基盤にして他の人との関係を築いていきます。まず母性的なかかわりで子どもが安心感の基盤を作ったうえで、父性的なルールを示していくという順番が大切です。

必ずしも父親、父親が叱り役、母親が受容役というわけではなく、反転しても大丈夫です。また、シングル家庭では両方の役を一人で担うこともありますが、なかなか難しいことが多いため、学校や習い事の先生、親戚、親の友人など家庭外の人にどちらかを担ってもらう必要があることもあります。具体的な形は家庭によりますが、母性的なかかわり、父性的なかかわりの両輪が子どもにとっては必要です。バランスよく与えてあげましょう。

また、父性役、母性役のコミュニケーションが重要です。「パパママはすぐ甘やかす」「子どもに対して厳しすぎる」とお互いの対応を非難するのではなく、お互いが子どもの成長にとって必要な存在であると認識し、役割を担いよく話し合い協力し合いましょう。

こんな「声かけ」がおすすめ!

もちろん叱り役といっても、頭ごなしに感情的に叱りつけるのではなく、子どものことを考え、してよいこと、してはいけないことを教えるという意識が不可欠です。

叱り役が叱った後、受容役が「こういう状況・気持ちだったからこうしちゃったんだね」と寄り添いつつ、「どうして叱られたのかな?」「何がいけなかった?」「どうしたらいいかな?」と一緒に振り返ります。また、一緒に謝って許してもらうというプロセスを踏むこともよいでしょう。

一人で担うときは、叱った後に「どうしてさっき怒ったかわかる?」とフォローを入れ、怒りっぱなしにせず、子どもの気持ちも受け止めたうえで学びにつなげることが大切です。

家庭の中だけでなんとかしようとせず、周りのフォローやサポートを依頼することも大切なことです。

記事の執筆者

・大学、大学院にて臨床心理学を専攻

・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、

・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務

・家庭教師経験8年

【資格】

・臨床心理士

・公認心理師

・教員免許(中・高)

5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。

閲覧数・いいね数

閲覧数

880

いいね

2

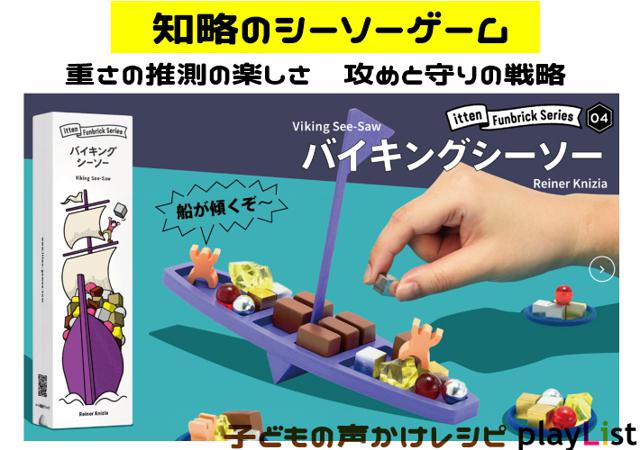

お役立ちコンテンツ

「 叱る」に関連する記事

気になるテーマをすぐチェック!

Podcast「コドモトハナス」🎧✨

#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16

#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9

#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2

#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26

#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12

#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5

#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28

#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21

聞いた瞬間から使えます。おすすめ!

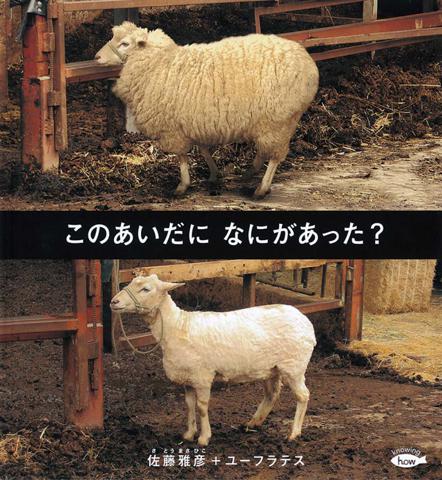

3~5歳が夢中になる!おすすめ絵本

児発・放デイ!事業所の紹介トップ

「 叱る」に関連する記事

「 叱る」に関連する記事 気になるテーマをチェック!

気になるテーマをチェック!